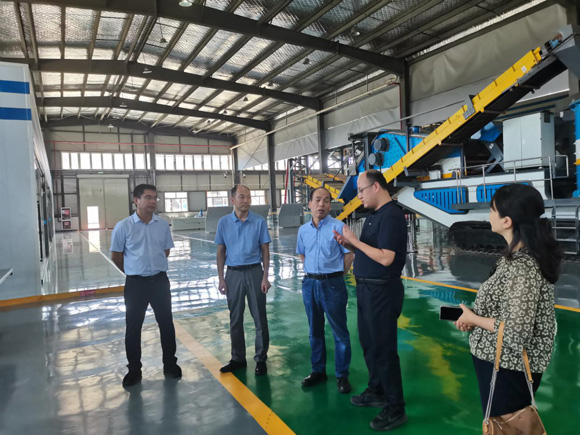

6月11日下午,自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室主任张育平一行赴中国煤科充填与固废综合利用重点实验室进行工作交流。双方围绕煤矸石等固废资源化利用、矿山生态修复等关键技术领域进行了深入探讨。

交流会上,中煤科工生态公司王振刚主任详细介绍了实验室在煤矸石充填技术方面的最新进展。重点阐释了悬顶充填治理、膏体综采架后充填、膏体连采连充等核心技术的原理、适用场景及实际工程应用成效。这些技术对于提升资源利用率、解决矸石地面堆积和地表沉陷问题、保障矿山安全生产具有重要意义。

自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室主任张育平介绍了本实验室在矿山生态修复、煤矸石井下充填技术等方面的研究进展与应用成果。张育平主任表示,双方在固废资源化利用与矿区环境治理领域具有广阔的合作空间,期待未来能在相关技术研发与工程实践方面,特别是在服务区域需求方面,探索更深层次的合作模式。

自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室副主任苗霖田等陪同参加了此次交流活动。(文/杨甫,图/刘俊)

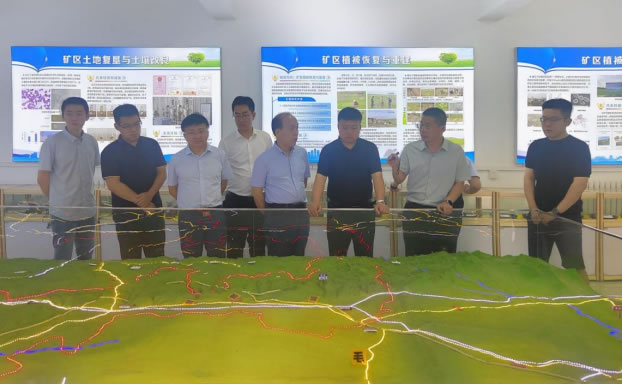

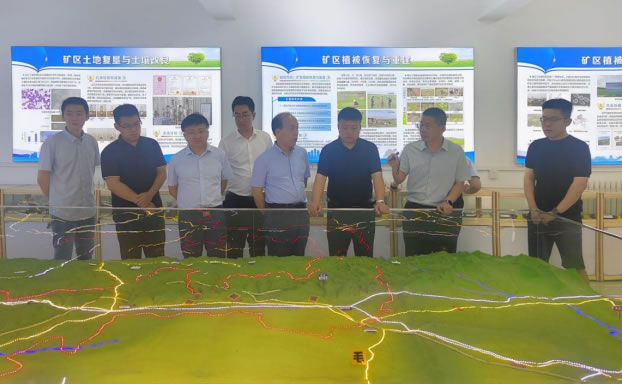

6月11日下午,自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室主任张育平一行赴陕西省陕北矿区生态修复重点实验室进行交流访问。双方就矿区生态修复领域的研究进展、技术创新及未来合作方向进行了深入探讨。

交流会上,陕西省陕北矿区生态修复重点实验室创新团队负责人李强教授详细介绍了实验室在团队建设、服务陕北矿区生态修复研究等方面取得的成果。李强教授重点阐述了实验室的核心发展理念——围绕“产业生态化”与“生态产业化”协同发展,与地方企业紧密合作,共同推动榆林地区生态环境修复,并取得了一系列显著的科技创新成果。

张育平主任则介绍了自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室在矿山生态修复、煤矸石井下充填等关键技术领域的最新进展。他表达了与陕西省陕北矿区生态修复重点实验室深化合作的意愿,希望双方能充分发挥各自优势,在陕北地区矿区生态修复的关键科学问题和工程技术上开展更紧密的协作,共同为区域绿色可持续发展贡献力量。

据了解,陕西省陕北矿区生态修复重点实验室于2016年经陕西省科技厅批准建设,2020年通过考核验收,是依托高校(生命科学学院)建立的四个省级科研平台之一。实验室立足科学前沿与地方重大需求,专注于研究陕北矿区受损生态系统的演变规律、修复措施及重建模式等理论与实践技术问题,目前已凝练形成三个特色鲜明的研究方向:矿区侵蚀环境演变与监测、矿区土地复垦与土壤改良、矿区植被恢复与重建。

自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室副主任马丽、苗霖田等陪同参加此次交流活动。(文、图/杨甫)

2025年3月3日至7日, “2025煤矿地质透明化技术与建设培训班”在太原隆重举行,旨在深入推进煤矿数字化、智能化建设,提升行业整体技术水平。此次培训由山西省煤炭学会主办,美联美智慧能源技术(西安)有限公司和自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室承办。

培训围绕煤矿地质透明化技术展开,涵盖煤矿地质透明化的基本概念及未来发展、煤矿地质透明化建设方案编制方法、煤矿地质透明化的示范应用、煤矿地质透明化技术与装备、煤矿地质保障系统关键技术与产品等多方面关键要点。会上,俄罗斯工程院外籍院士、中国矿业大学教授岳建华进行了“地质透明化的电磁学方法与技术”方面的深入解读。

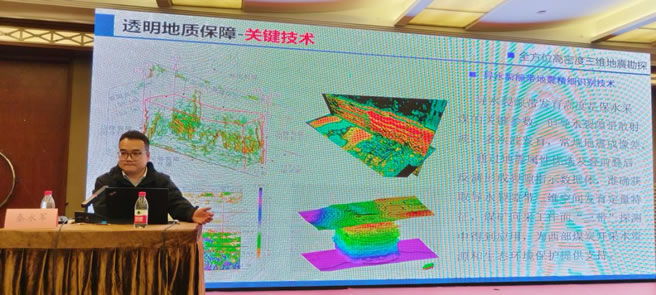

自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室是依托陕西省煤田地质集团有限公司和西安科技大学建设的科研平台。作为本次培训班的承办单位之一,重点实验室副主任、煤炭地质云研究中心主任苗霖田就“煤矿地质透明化关键技术及意义”进行了深入且全面的培训讲课,陕西省煤田物探测绘有限公司物探研究院副院长、实验室流动人员秦永军以“煤矿透明地质保障-智能安全高效开采-核心与瓶颈”为题讲授了物探核心技术在透明地质保障中的作用与意义。

苗霖田授课

秦永军授课

本次培训班吸引了全国各地50余家煤炭生产企业的100余名专业技术人员和管理人员参与培训和技术讨论,共讲授了20个课时。学院普遍反映本次培训主题聚焦于,针对性强,讲授内容内涵丰富且有深度,通过本次培训深入认识和理解了透明地质的意义。将进一步促进煤炭行业在地质透明化技术与建设方面的发展,助力行业向数字化、透明化、智能化迈进。

自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室(以下简称实验室)设立开放课题,资助与实验室研究方向有关的、具有一定探索性、观点新颖和属于学科前沿或交叉领域的基础研究和应用基础研究。

一、申请对象

1.国内外科研机构或者高等院校的科研人员、教师、博士后以及在读博士研究生,实验室依托单位(陕西省煤田地质集团有限公司、西安科技大学)非实验室固定研究人员,根据科研工作需要,均可申请开放研究课题。凡获立项的课题,申请者可被聘为实验室客座研究人员。

2.申请人应具有副高级及以上专业技术职称或已获得博士学位;在读博士研究生须经导师认可,导师为课题第一负责人;课题申请人如不具备副高职称,须要一位副高以上同行专家推荐。

3.每位申请者作为课题主要参与者,当年只能申请一项研究课题。已获得实验室开放研究课题的课题负责人在课题结题前不得再次申请。

二、开放课题申请

根据重点实验室研究需要,开放课题以定向招标方式发布,资助额度:5~10万元。重点支持以下五个方向的技术研究:

1.富油煤地下原位热解方向

(1)超临界水环境下挥发分在富油煤孔隙介质中的扩散特性研究

研究内容:采用分子动力学模拟方法,实现对孔隙介质-超临界水-挥发分的微观建模与动力学计算,获得挥发分在煤炭孔隙介质中的扩散特性与影响因素。精确模拟分子间的相互作用及其动态行为,为受限扩散系数提供可靠的定量预测。

考核指标:以集团公司/实验室为第一单位的论文2篇,其中中文EI不少于1篇;研究总结报告4套。

(2)富油煤原位热解地质体力学性质演变规律研究

研究内容:开展近原位工况下对富油煤及围岩力学特性进行研究,揭示富油煤及围岩受热孔裂隙演化及力学性质演变规律,提出预测富油煤及围岩裂缝扩展范围新方法。

考核指标:以集团公司/实验室为第一单位的论文2篇,其中中文EI不少于1篇;研究总结报告4套。

2.“三气”地质研究方向

(1)CCS过程原位CO2溶解度核磁共振表征技术

研究内容:测量不同温度、压力和矿化度条件下CO2溶解度以及CO2溶解前后核磁共振T2图谱或扩散系数,得到温度、压力和CO2溶解耦合作用下核磁共振信号的变化规律;基于CO2溶解度和核磁共振实验结果,建立并优化CO2-地层水分子模拟体系;模拟CO2-地层水分子热力学平衡过程,得到不同温度、压力和矿化度对CO2溶解的微观作用机制。最终确定不同温度、压力和矿化度条件下CO2溶解对核磁共振信号的影响规律,揭示CO2溶解度与核磁共振信号的响应规律。

考核目标:发表SCI论文2篇,申报专利1项。

(1)页岩气井采出水小分子有机物的深度处理工艺研究

研究内容:结合氧化法与吸附法的特点,采用多工艺耦合技术,研究并对比新型催化剂光催化氧化、分子筛吸附、光催化耦合分子筛吸附三种工艺处理页岩气采出水的效果;探讨单一工艺对页岩气采出水中小分子有机物降解影响因素及耦合工艺的处理效果,筛选最优的催化剂和吸附剂,确定最佳的参数条件与运行费用,为工程应用提供参考依据,最终满足达标排放的要求。最终研发一种适用于陕南页岩气井采出水小分子有机物处理工艺。

预期目标:发表SCI1篇,中文核心1篇,申报专利1项。

3.精细勘查技术研究

(1)煤矿隐蔽致灾因素超前探测/随掘探测技术研究

研究内容:针对影响煤矿安全生产的构造、含水体等地质因素,开展超前探测技术或随掘探测技术研究,建立地质异常预测模型,提高探测精度,保障矿井安全生产。

考核指标:发表SCI/EI论文2篇,申请专利1项。

(2)浅埋煤层开采覆岩损伤物探动态监测技术研究

研究内容:针对浅埋煤层开采覆岩损伤进行岩石物性测试、现场动态监测及数值模拟,建立覆岩损伤地质模型,揭示覆岩损伤机理,刻画覆岩损伤地球物理响应特征。

考核指标:发表SCI/EI论文2篇,申请专利1项。

4.煤炭地质云研究方向

(1)服务煤炭地质云平台智能化运行的数据仓库建设

研究内容:建设完整的数据仓库系统,包括数据源、数据存储与管理以及数据服务。以企业级数据仓库建设理论,规划分层存储模式,数据主题模型以及分析主题模型,模型满足数据仓需求的同时贴合公司业务,满足未来数据的新增和融合,为分析应用建设提供数据基础。

考核指标:发表核心及以上论文1篇,申报软件著作权1件,实用新型专利1项。

(2)服务煤炭地质云平台的大数据分析与数据可视化技术研究

研究内容:挖掘各类地质特征之间内在关系和数据本身的价值,从数据处理、场景设计、分析计算到报告总结的一体化数据分析解决方案,不仅能实现数据报表与可视化展现,还实现数据的深度挖掘应用,帮助专业技术人员发现某种参数的变化规律,为用户决策提供更多的数据支持和依据。最终的可视化成果,支持多终端与多渠道进行分享,支持PC、移动端、大屏等多种在线展示,还可支持文件线下分享。

考核指标:发表核心及以上论文1篇,申报软件著作权1件。

5.地热能综合开发利用研究方向

(1)矿山蓄热充填跨季节储/采热方法及优化调控研究

研究内容:针对矿山大规模热能存储及保障地热能可持续高效输出的重大需求。开展以下研究:①矿山充填材料基质及配比、相变材料及添加剂比例与充填体内部结构、热物性的内在联系;②太阳能非稳态热能时变输入特性与蓄热充填体相变储热/释热效能的关联机制,多因素作用的热能传输增效及促进机理;③获悉跨季节储热/采热模式与系统热运移行为、矿井热产出能效的动态响应关系,蓄热充填体管群跨季节储热/采热方法及优化调控策略。

考核指标:SCI论文1~2篇,申请发明专利1项。

(2)浅层地埋管规模化利用地温场响应评价与优化布置方法研究

研究内容:针对大型地埋管群在建筑供热(制冷)领域规模化应用方面提出的可持续应用的要求。开展以下研究:①开发基于示范项目体量的地埋管群供热(制冷)系统高效计算模型,系统需考虑冷热源供能与建筑物负荷之间关系,系统基于通用软件建模;②开展浅层地埋管群在不同浅层地质条件的全生命周期地温场变化规律研究,提出供热量与供冷量的配置方案;③开展高效可持续应用研究,提出优化布置方法。

考核指标:SCI论文1~2篇,申请发明专利1项。

(3)地热耦合储能多源建筑供热系统电网需求响应优化调控关键技术研究

研究内容:针对城镇清洁供热能源结构转型及可再生清洁电力消纳重大需求,开展以下研究:①明晰地热耦合储能多源建筑供热系统不同运行模式跨季节储能效率变化及能量迁移规律;②探明地热耦合储能多源建筑供热系统子系统容量配置及耦合作用能效影响规律;③提出地热耦合储能多源建筑供热系统电网需求响应末端负荷柔性调配潜力及调控方法;④构建面向电网需求响应的地热耦合储能多源建筑供热系统复杂能流输配特性及能量管理体系。

考核指标:SCI论文1~2篇,申请发明专利1项。

三、基本要求

1.申请人登录煤炭地质云服务平台(https://www.coalgeocloud.com/)注册个人用户,并在“云管理-科研项目管理-申报管理”处填写项目申请,项目来源选择:重点实验室;项目类型选择:开放课题;凡申请书中标注盖章签字地方应提交盖章扫描文件。

2.提交申请书时请一并提交申请课题的查新报告一份,否则视为无效申请书。

3.申请时间为2024年12月4日-2024年12月30日,过期系统自动关闭申报通道。

4.课题的研究成果归实验室所有,申请人享有署名权。因本研究所获得的所有科技成果必须共同署名,“考核指标”中的论文及知识产权均指以陕西省煤田地质集团有限公司(自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室)为第一完成单位。所有课题成果应在项目来源处标注“自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室开放课题资助”及课题编号,英文标注“Key Laboratory of Coal Resources Exploration and Comprehensive Utilization,Ministry of Natural Resources”。未标注的,结题时不计入成果。

四、审批和课题执行程序

1.实验室将对课题组织公开论证,择优立项,下达批复文件并签订合同书。

2.在课题执行过程中,实验室有权对课题进行跟踪监督、管理和验收。

五、其它要求

1.申请者应遵守科学道德,反对弄虚作假。优先支持符合上述研究方向、有一定研究基础、有良好转化前景的研发课题。

2.联系方式

通讯地址:陕西省西安市未央区文景路26号重点实验室

邮编:710021

联系人:吴燕

联系电话: 029-86681201

本申请指南解释权归本实验室,未尽事宜,另行通知。

金秋十月,丹桂飘香。10月25日至27日,由陕西省煤田地质集团有限公司与西安科技大学联合主办的“富油煤绿色低碳开发学术会议暨第六届绿色勘查科技论坛”在西安顺利召开。

中国工程院邱爱慈院士、王双明院士、李宁院士作特邀报告,中国工程院彭苏萍院士、赵文智院士出席会议。陕西省自然资源厅副厅长许秋雯,陕西省能源局副局长蔡选良出席并讲话。陕投集团党委副书记、总经理赵军,西安科技大学党委副书记、校长邓军致欢迎辞。陕投集团副总经理、陕煤地质集团党委书记、董事长谢辉主持开幕式。

本次学术论坛还邀请了陕西省国资委创新工作处处长郑玲、陕西省煤炭工业协会会长朱周岐、陕西省地质调查院院长侯登峰、陕投集团副总经理毛冬红等领导嘉宾出席会议。陕煤地质集团党委副书记、总经理董卫峰,党委委员、副总经理冯西会、韩志雄、姬永涛参加会议。

谢辉首先对出席学术论坛的各位嘉宾表示热烈欢迎。他表示,开发富油煤对缓解我国紧张的油气资源供应局势,实现煤炭绿色开发和低碳利用具有重要的意义。今年1月15日,由陕煤地质集团历时三年研发的富油煤原位热解开采先导性试验成果在榆林对外发布,引发了社会的广泛关注,国家相关部委、省委省政府高度重视。举办本次论坛旨在聚焦前沿理论与技术,共同推动富油煤高效开发利用技术,构建富油煤开发利用大产业格局,为国家能源安全和经济发展作出积极贡献。

赵军在致辞中指出,作为陕西省重要能源企业,陕投集团近年来围绕落实能源保供,积极践行“双碳”战略,形成了“风光水火储”全业态的能源业务布局。陕煤地质依托自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室等平台,在煤系矿产资源精细勘查、矿井地质服务、生态治理修复以及清洁能源领域实现关键核心技术持续突破,在陕投集团现代能源产业集群建设中发挥了“内脑”和“先行军”作用。特别是成功提取全球第一桶原位热解煤焦油,在煤炭行业具有里程碑意义。他表示,要以学术交流为契机,通过技术交流促进技术革新,为持续推动我省能源绿色低碳转型,为国家清洁能源事业发展作出贡献。

邓军在致辞中指出,近年来西安科技大学聚焦国家能源安全战略和区域经济社会发展需求,扎实推进“双一流”建设,推动高质量发展迈上新台阶。他表示,富油煤的绿色低碳开发已经成为新时代能源领域可持续发展的重大课题。本次科技论坛设置了富油煤精细勘探与评价技术、原位热解选区地质评价技术等7个报告主题,将对我国富油煤产业的发展产生积极而深远的影响。希望通过本次会议,进一步加强交流合作,为推动能源高质量发展、保障国家能源安全作出更大贡献。

许秋雯在讲话中指出,陕西作为我国能源大省,富油煤资源丰富,推动富油煤开发利用,既是实现煤炭清洁低碳发展的新路径,也是增加国内油气供给、缓解油气对外依存度的战略选择和有益补充。陕煤地质集团打通富油煤地下原位热解采油工艺,实现煤田采油从“0”到“1”的突破,为煤炭资源低碳开发利用探索了一条新的路径。她强调,要充分利用西部地域资源优势,做好清洁能源就地转化与富油煤资源原位热解开采多元耦合科技攻关,推进实现富油煤工业化开发,为国家能源安全做出科技领域的贡献。

蔡选良在讲话中指出,近年来我省以转变能源发展方式为主线,以陕北能源化工基地、关中能源接续区和陕南绿色能源区为依托,积极引领和助力化石能源清洁绿色低碳发展,为实现能源强省目标以及建设西部强省做出更大贡献。他表示,希望陕煤地质集团充分利用当前国家能源政策形势和行业发展机遇,建成国内首个煤炭地下原位热解先导试验示范工程,形成一套煤炭安全绿色开采和高效清洁利用技术新体系,打造陕煤地质集团响亮名片。

开幕式后,邱爱慈院士围绕“可控冲击波支持富油煤传热传质研究”作特邀报告,就可控冲击波的技术原理及技术在煤矿瓦斯治理、非常规油气增渗增产、富油煤原位热解开发等多场景的应用前景,展示了院士团队的最新研究成果。王双明院士作了题为“富油煤主要特点与绿色低碳开发”的特邀报告,就富油煤的油气资源属性和发展规划做了详细介绍和专业解析。李宁院士在“井场二维核磁测量煤焦油产率的方法原理及最新装备”特邀报告中,聚焦富油煤的二维核磁识别技术,围绕富油煤的快速识别与预测提出意见建议。

会上,还有来自陕煤地质集团、西安科技大学、中国矿业大学、西安交通大学、太原理工大学、新疆大学、西安石油大学的十五位专家学者结合各自研究领域,就富油煤资源的地质特征、催化热解、油气产出机理等高效开发利用关键技术及服务国家能源战略安全等问题建言献策。

本次论坛由自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室、陕西省煤炭绿色开发地质保障重点实验室、《煤田地质与勘探》期刊编辑部承办。有来自吉林大学、中国矿业大学(北京)、中国石油大学等相关高校、科研院所的300余位学者参加论坛。

2024年10月9日上午,应集团自然资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室邀请,中国工程院外籍院士、澳大利亚工程院院士Michael Hood一行莅临集团,就径向钻技术进行了深入的技术交流。集团副总经理韩志雄出席会议并发表讲话,重点实验室主任张育平主持会议。

在张育平主任的陪同下,Michael Hood院士一行参观了陕煤地质展厅,详细了解了集团的发展历史、辉煌成就以及近年来在科技创新方面所取得的显著成果。展厅内丰富的历史资料和先进的科技展品,给院士一行留下了深刻印象。

交流会上,张育平主任介绍了重点实验室在科技创新方面的最新进展和取得的成果。他提到,实验室近年来在煤炭资源勘查、综合利用以及新能源开发等领域取得了多项突破性成果,为行业的技术进步和产业升级提供了有力支撑。

Michael Hood院士详细介绍了径向井技术优势及其在工程实际中的应用,并指出径向井技术是一种先进的钻探技术,具有钻探效率高、成本低、对环境影响小等优点,在煤炭、油气等资源的勘查与开发中具有广阔的应用前景。Michael Hood院士是国际公认的钻采新技术开发及商业化的领导者,美国水射流技术协会三个创办人之一.

集团科技管理部主任杨兴科、安全监察部主任张鑫,以及油气公司和重点实验室的技术骨干等也参加了此次座谈交流会。(文:杨甫,图:党飞航)

7月25日,经开区管委会科创局成果转化部部长冯展林一行莅临集团调研指导工作,集团经营管理部主任张冬季、科技管理部主任杨兴科及重点实验室主任张育平等参加座谈。

座谈会上,冯展林部长介绍了经开区管委会科创局的职能、职责,重点介绍了经开区在科技创新方面的一些支持政策;集团各位主任详细介绍了集团发展概况、经营状况及科技创新工作现状等。双方希望抓紧当下利好政策机遇,互相合作、支持,做好企业经营和科技创新工作。

冯部长一行还听取了张育平主任对重点实验室的详细介绍。(文、图:吴燕)

7月12日,重点实验室主任张育平一行前往榆林进行矿山固废处理与新能源技术调研。

上午,在榆神工业区能源科技中心王建友的陪同下,张育平一行参观了榆神工业园管委会,调研了榆神工业区规划及绿色低碳运营模式;在实验室王振刚的陪同下,张育平一行参观了中煤科工生态环境科技有限公司承建的充填与固废综合利用实验室,详细了解了矸石回填中试平台工艺流程、科研平台建设及技术推广应用情况。

下午,在清安优能科技发展(榆林)有限公司工作人员的陪同下,张育平一行来到世界首个实用化和规模化零碳智慧能源中心--榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目进行调研,详细了解了整个示范项目的工艺流程和关键技术。该项目通过光伏板将太阳能转化为电能,提供清洁电力,富余电能通过电解槽将水中的氢能提取并储存,通过氢燃料电池系统的化学反应,将氢能转化为电能和热能;热能通过热泵可转化为冷能,配合储热(冷)水设施,为建筑供应日常用电、夏季制冷和冬季取暖。该项目可再生能源综合利用率达到100%,能源综合使用效率超过90%,年化运行成本较传统能源供需系统降低60%以上。

通过此次调研活动,了解到低碳能源发展和固废处理的新技术,开阔了眼界,打开了科技研发的思路。张育平指出今后要鼓励科技工作人员积极走出去学习外边的先进经验,不断优化和改进我们的工作思路和工作方法,提高科技攻关能力,助推产业高质量发展。

重点实验室副主任马丽,中煤新能源新能源副总经理、总工程师周聪等一同前往调研。